心專鑿石穿 巧手化樸石——董炎山能雕善畫 為石雕傳承技藝

彪網媒/台南 新聞中心

董炎山以汗水與鬼斧神工的技藝化頑石為藝術,是國內少數有文資身分的石雕藝師。(張耘書拍攝)

石雕,是臺灣廟宇建築裝飾中不可或缺的重要藝術,常見於石獅、龍柱與壁堵。出身臺南東山的石雕藝師董炎山,從家鄉的廟宇啟程,走出一條屬於自己的工藝之路。他能將簡單的平面雕化為立體浮雕與透雕,作品既承襲傳統又展現個人創意,呈現出豐富的生命力。2015年,董炎山更獲臺南市政府登錄為市定傳統工藝「石雕」保存者,成為少數仍堅守在地手工石雕的藝師之一。

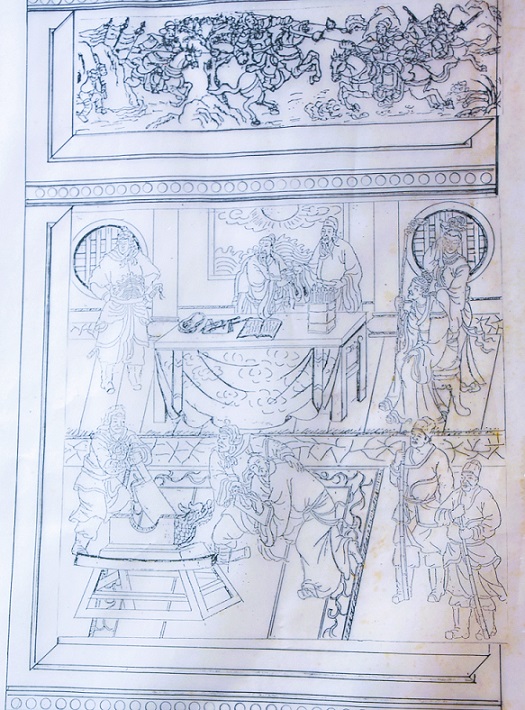

佳里應元宮三川殿中門身堵,空間布局層次分明,人物姿態表情豐富。(張耘書拍攝)

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示,董炎山師承泉州藝師黃志華,15歲開始學習石雕,出師後負責家鄉東山碧軒寺的龍柱細修工作,從擔任「晟手」(tshiânn-tshiú,雕刻的二手師傅)一路晉升到首席「頭手」,27歲他自行創業,在施作佳里應元宮三川殿的石雕工程後聲名大噪,成為各大廟宇爭相聘請的藝師,在七股篤加文衡殿、學甲大灣清濟宮、新營濟安宮等多座廟宇都可欣賞到他不同時期的石雕作品。

董炎山的創作不僅取意靈感,同時關注社會,作品《輪伙食》展現工藝技巧也有藝術家的人文觀照。(張耘書拍攝)

石雕的工序繁複,從設計構圖、粗胚打型到細雕修飾,每一刀都需謹慎拿捏。董炎山過去當晟手時,就因功夫細緻工資高於同儕。升任頭手後,他博覽藝術書刊,甚至收藏一整排《故宮文物月刊》作為靈感養分。他很早便嘗試將3D立體概念融入石雕,善用「剔地起突」、「內枝外葉」等技法,讓作品在深淺浮雕與透雕之間展現層次。無論從正面還是兩側觀看,都能感受到作品的立體感與靈動感。

董炎山於東山自宅成立石雕藝術展示館。(張耘書拍攝)

35歲時,董炎山加入「臺南無間雕塑會」,接觸現代雕塑。他曾向雕塑家侯金水請益泥塑技法,也跟隨西畫家董日福學習素描,讓人物雕刻更加寫實、比例精準。從傳統廟宇石雕逐漸跨向藝術創作,他的鑿刀下,石材不再只是建築構件,而是能展現情感與思考的藝術載體。

返回東山後,他在自宅成立石雕藝術展示館,並與妻子陳月桂經營「董娘休閒民宿」,將田園風光與工藝體驗結合,讓旅客能在住宿過程中欣賞石雕之美,感受職人生活的獨特氛圍。

董炎山能雕善畫,為廟宇石雕繪製圖稿,生動細膩。(張耘書拍攝)

面對中國低價石雕及機械雕刻的衝擊,臺灣傳統石雕工藝快速式微。憂心技藝失傳的董炎山,自2006年起便於南關社大開班授課,至今不歇,並舉辦多次個展與學生聯展。他強調:「只要有人願意學,不怕辛苦,我就會傾囊相授。」他希望透過多元題材與開放態度,讓石雕工藝持續傳承。

除了石雕藝術,臺南市政府觀光旅遊局也持續規劃特色活動。德元埤荷蘭村將於9月20日至21日舉辦「好事又花森 ⋈ 職人體驗親子派對」,邀請親子一同參加手作體驗與遊園活動;虎頭埤風景區則於10月4日至6日中秋連假推出「電動船遊湖×電動車遊園×烤肉×攀樹」的水陸空全攻略。更多臺南旅遊資訊可至「臺南旅遊網」及「臺南旅遊粉絲專頁」查詢。

「董娘休閒民宿」結合民宿與石雕藝術,歐式風格的建築矗立在鄉間,格外醒目。(張耘書拍攝)

在董炎山的手中,冷硬的石材被賦予靈魂,既守護了廟宇的莊嚴,也開創了石雕的新可能。臺南的土地,不僅孕育美景與美食,也承載著這份匠心傳承,靜靜等待旅人親身探訪。